[摘要]想起那个偈语一般的神秘说法,有人问他的小说风格是什么。奥兹说,你想知道我的风格,请想想耶路撒冷的石头。每一个石头都是故事。

文/思郁(书评人)

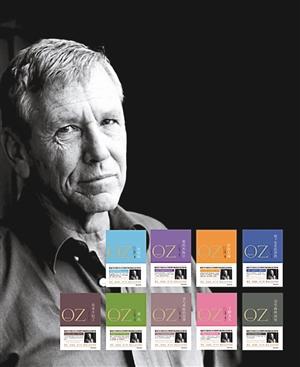

译林出版社目前已出版了奥兹的《一样的海》、《地下室里的黑豹》、《我的米海尔》、《费玛》、《沙海无澜》、《了解女人》等6本书,他的《忽至森林深处》、《故事开始了》将于12月面世。而明年初,《爱与黑暗的故事》会与读者见面。

读以色列作家阿摩司·奥兹的小说间隙,总会联想到另外一位以色列作家阿哈龙·阿佩菲尔德。倒不是说两人的写作风格有相似之处,恰恰相反,阿佩菲尔德的写作专注于那些更为迷人的放逐主题,非生活化的场景,远离我们熟悉的小说母题。他的传奇在于十几岁时独自一人逃离了纳粹集中营,用他少年的智慧与隐忍,远行千里,到达以色列。他是个无根的作家,是个被放逐的作家,是个经常在现实生活中发现荒诞特性的作家。奥兹的小说相对于阿佩菲尔德而言,更加的温和与生活化,尤其以家庭为主要的书写对象。作为当代著名的以色列作家,他们当然不可避免要处理相似的主题,比如说经常用自传性的题材隐喻以色列的文化冲突、身份焦虑、意识危机,以及犹太复国主义。

这两位作家相似的不仅仅是因为这些,更多的是体现在他们写作中处理这些题材的文学形式。菲利普·罗斯在与阿佩菲尔德的对谈中提出过这样的疑问:作为纳粹集中营的幸存者,为何他没有在小说中用幸存者的角度讲述自己的故事?为何还要用虚构的角色,用想象的目光审视自己的回忆与经历?阿佩菲尔德的回答让我印象深刻,他首先承认自己的作品都是源自个人童年经历的一部分,但是他却又说那些不是“我生活的故事”。生活中发生在身上的已经发生,也就意味着,时间已经将其揉捏成了某种形状,如果按照这种发生过的原貌书写就意味着被记忆奴役。他说:“在我的心里,创作意味着排序、分类和选择适合作品的词汇和节奏。材料当然出自自己的生活,但最终创作是独立的产物。”大屠杀的现实超出了我们的任何想象力,如果按照这种最为真实的写法反而容易变得虚假。只有用虚构的方式,选取令人信服的角度讲述这些故事,人们才更容易可信。

奥兹没有经历过相似的苦难,他的传奇是日常性质的,但是我们仍然能从他的写作中看到不同的以色列作家对不同文学题材倾注着相似的感情与文学方式。生于1939年的奥兹,自小在英国托管区的耶路撒冷长大。他目睹的历史是逃离大屠杀之后的犹太人生活的另外一种悲剧,目睹了无家可归的犹太人为了争取独立所做的艰辛斗争,眼睁睁看着犹太人与阿拉伯人卷入战争。在《我的米海尔》(1968)中,我们能发现奥兹自我经历的影子。但是颇为怪异的是,这部小说是以一个女人角度讲述她的婚姻与家庭。他改变了叙述的视角,只是通过主人公汉娜对婚姻与家庭从向往到失落的过程,描述理想与现实的落差。如果这样的题材放在任何一个普通的作家手中,都是一个狗血的通俗爱情故事。但在奥兹的笔下,这个普通的女人陷入爱情、婚姻、日益庸常的家庭生活,开始沉沦与觉醒的故事,因为结合了以色列挣扎独立的历史反而具有了一种超越日常生活的意义层面。

在奥兹看来,《我的米海尔》只是想集中探讨现代人怎样生活这一主题。小说中的汉娜最终厌恶了丈夫米海尔,因为“他对过去持有一种怀疑,把过去当成了一种沉重的负担,从某种意义上来说没有必要。在他看来,过去似一堆橘子皮,需要清除掉,但也不能弃之路上。这样才不致弄得乱七八糟,得把它们搜集起来毁掉,自由轻松。只对自己未来的计划负责”。对犹太人而言,他们唯一保留的也许就是过去的记忆,无论是大屠杀,还是无尽的挣扎独立,都是为了融入日常生活。但是如果生活的代价是怀疑自己的历史,无疑是消解了这一身份留存的痕迹。

我们能从这部奥兹年轻时候的小说中发现他对文学虚构的这一认同的标志。与阿佩菲尔德处理大屠杀这一事实相似,他们都采用了别样的视角,从女性的角度讲述的故事似乎更加具有说服力。他们的自传性经历很好地融入其中,以至于我们都会从中寻找到某种情感上的认同。这部小说也成为了他早年的代表作。

还有《费玛》这部具有知识分子气质的哲学小说。同样具有自传性,但是这种自传性更多是从反思意义上而言的。费玛是个无所事事的诗人,除了与人辩论,关心政治和女人,他似乎对生活已经丧失了真正的兴趣。读这部小说的时候,很多人都能联想到自身的尴尬处境。费玛是一个理想主义者,可在现实生活中却无能为力,我们的生活如此庸常,而需要关心的事情如此之多,我们该如何处理生活与理想之间的这种失衡?

在《地下室里的黑豹》中,我们可以从另外的角度领略到奥兹对记忆这一题材的痴迷。这部小说同样有着自传性的片段,有着对童年时期一段历史的记忆与反思。从一个孩子的视角讲述在英国托管时期的巴勒斯坦的最后阶段,小男孩普罗菲因为结交了一名英国军官,被他的同伴们污蔑为“叛徒”。普罗菲这个词汇是教授的缩写,“他们这么叫我是因为我沉迷于观察词语。(我仍然热爱词语:将其采集、排列、打乱顺序、倒置、组合到一起。)”我们会注意到这段话与开篇提到的阿佩菲尔德的话的互文关系。在普罗菲的回忆中,这个故事从一个词“背叛”向上追溯历史的缘起,让我们撕裂历史的缝隙,看到不同的风景。在他的记忆中,日益庸常的童年生活,因为结识了一位“敌人”却变得丰富多彩起来。奥兹无疑在提醒人们不能用一种单一的仇恨的目光打量那段特殊的历史。

2007年,奥兹在阿斯图里亚斯亲王奖的答谢词《窗子背后的女人》中写到,读一本小说就能真正获得进入另一个国家和民族的最隐秘之地的门票:“这便是我相信文学乃人类沟通之桥梁的原因所在,我相信好奇能够成为一种道德力量。我相信,对他者的想象可以疗救狂热与盲信。对他者的想象,不仅会让你成为更好的商人,或是更好的情人,还能成为更好的人。”这是文学的力量与魅力。我们能够通过作家的想象,把发生在自己身上的故事折射成万花筒般的现实。

想起那个偈语一般的神秘说法,有人问他的小说风格是什么。奥兹说,你想知道我的风格,请想想耶路撒冷的石头。

每一个石头都是故事。