[摘要]阿萨亚斯的《侯孝贤画像》是了解侯孝贤电影与人生的珍贵影像资料,而且在很长时间之内它也许会一直是有关侯孝贤的最佳纪录片。这篇中文版拍摄手记为阿萨亚斯先生授权腾讯娱乐独家发表。

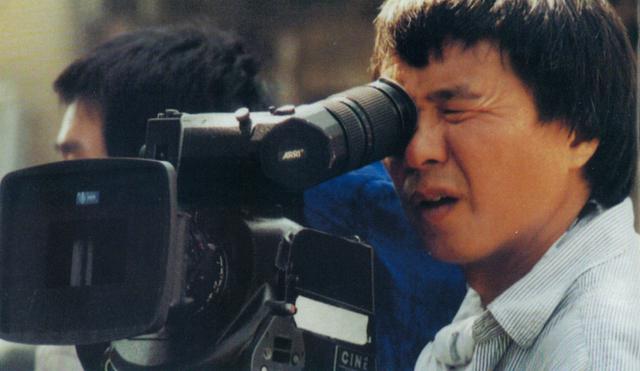

《侯孝贤画像》中的侯孝贤

版权声明:本文系腾讯娱乐独家稿件,谢绝转载。

腾讯娱乐专稿(文/阿萨亚斯 翻译/杨锐 校对/王穆岩 策划/三替 编辑/端梧)

随着《聂隐娘》的上映,越来越多的人会认识侯孝贤这位当今华语电影最重要的创作者。奥利维耶·阿萨亚斯(Olivier Assayas)的《侯孝贤画像》(HHH - Un portrait de Hou Hsiao-Hsien)是了解侯孝贤电影与人生的珍贵影像资料,而且在很长时间之内它也许会一直是有关侯孝贤的最佳纪录片。虽然距离影片的拍摄已近二十年过去了,如果说岁月的年轮逐渐爬上了这部电影所有参与人的鬓角,电影本身却没有一丝皱纹。这篇不长的拍摄手记不仅是一份对侯孝贤的素描,也是阿萨亚斯作为创作者的一个自白(比如从最初的焦虑不安到最终的自信释然),更是对一份友谊的记录:阿萨亚斯是台湾电影新浪潮的观察者和拥护者,他为这一批当年的新导演在国际上取得声誉发挥了重要的作用。关于这部电影拍摄的更多详细内容,可以参见之后推出的阿萨亚斯专访。感谢阿萨亚斯先生对日记中文版的授权。值得一提的是,手记完成于电影拍摄前后的间隙时间,因此有很多短句以及断片式的遐思,翻译一应对此进行了保留。(译者注)

1997年1月26日

今晚是在台北飞往高雄的飞机上度过的:明天一早,我们的工作将在高雄凤山拉开序幕。侯(孝贤)在那里度过了童年和少年时光,这段经历被拍进了《童年往事》(1985)。然后我们将前往旗津——他度过大学生涯的地方,回访曾经的住所,也就是《风柜来的人》(1983)里的那栋房子。

侯显得相当紧张,情绪也有些低沉:他同意配合拍片,也是这么做的。然而原本属于他的电影主导权从手中溜走了,这种烦心和懊恼之情消磨了原本的愉悦。从机场开始,气氛就有些尴尬。侯尽力礼貌对待总制片徐小明,但是能明显感觉到他对徐的出现不太高兴。他只对我们--Eric Gautier及助理Stéphane Fontaine、口译Cynthia Cheng以及我十分友善,还有录音师杜笃之。侯每一部电影的录音工作都是杜负责的,这次他也提出本片拍摄必须有杜参与。

我想,可能应该由我重新给予他信心,营造适合倾诉和顺利工作的氛围。必须说,我这次完全是在探索未知的土地。在摄影前夜还对拍摄地点一无所知,实在是史无前例。我甚至不知道自己该做些什么,只能聆听,只能随机应变,找到呈现意义的方式,尽管我对这种方式没什么信心:翻译工作还不完善,对话之间不得已会出现沉默的空白。在这种情况下,就算Cynthia竭尽全力,我们也没法采用同声传译的方法。镜头将不可避免地被拖长,我别无选择,只能采用碎片式剪辑、跳跃剪辑或镜头叠加等处理方式。总之就是我最讨厌的“在剪辑中重组电影”的那一套东西。

我制订了一份拍摄计划,其它日子可能要比今天组织地更好一些。脑中逐渐有了更明确的想法。有些担心明天会进行得一塌糊涂……走一步看一步吧。

当日稍晚

到达高雄的酒店。这座城市与其他台湾城市一样,没什么魅力,五六十年代毫无节制发展的成果。这是一个工业化港口,能够看到大海和货轮,至少还算是点独特魅力吧。出发前,Jean Rolin告诉我,这里有专门处理船只残骸的工地——油船和远洋轮船在这片“墓地”被拆散,简直如同废铁之都。街边挤满小店,贩卖堆积如山的诡异零件、发动机、油泵、舷窗、鼓风机、铜制部件……

我去侯的房间找他,他已经换好衣服,穿着为夜间锻炼准备的运动服,正在烧水泡茶。我坦白说出了自己的担忧:尽管不确定因素也有令人兴奋的一面,但我需要知道将去哪些地方,按照什么顺序,至少不想被蒙骗糊弄。

我提了两三个问题,他很快便打开了话匣子。他坐在床上,向我讲述了许多事情,关于童年和少年时期,关于家庭,关于大学生涯。他毫无顾忌地倾吐了许多私密的回忆,比如母亲脖子上的伤疤,他小时候对此始终很好奇。母亲过世后,姐姐告诉他,那是她发现父亲与一位女同事有染而自杀未遂留下的伤疤,后来还在医院住了一年。

我觉得他很坦诚,很敞开内心,谈得非常透彻,甚至有些透彻过头。这让我对未来的计划有了愈发明晰的想法。

回到房间后,我与Jacques Fieschi讨论了《情感的宿命》(Les Destinées Sentimentales,2000)一片的剧本修改(确切的说是删减)工作(他那边有七小时的时差)。这部电影改编自Jacques Chardonne的作品,我应当在夏天开始拍摄。在印度南部时,我曾在台北之行的计划上打了勾。那时我意识到,有些长久以来模糊不清的事情终于开始变得明晰起来了……

结果就是,我必须完成承诺制作人Bruno Pesery的事:在2月底前交出经过修改的脚本,提出合理的拍摄期限和预算。我理应在返回巴黎后即刻与Jacques着手工作,可是此时此刻,我连未来几个星期该如何兑现自己的基本承诺都不确定……

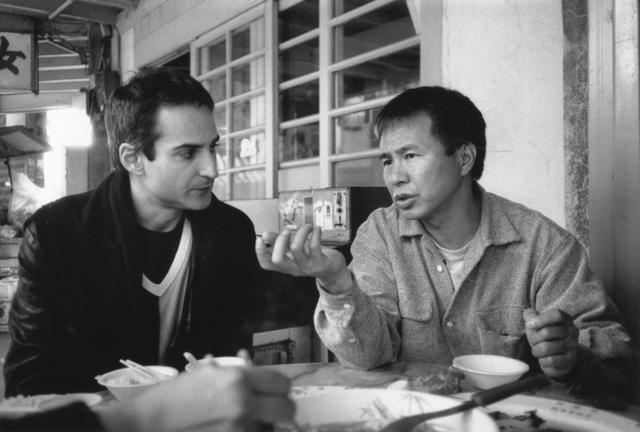

阿萨亚斯与侯孝贤

1月27日

在高雄返回台北的飞机上。拍摄第一天进行得颇为不寻常,给我留下一种难以言明的感受。

台湾真的很小,飞机才刚刚升空,转眼就要降落在台北。

我们拍了很多(甚至过多)素材,用掉十一盒胶片,里面什么都有。

可谓货真价实的“纪录片”:我们跟拍了他与凤山童年发小的聚会;凤山本来是高雄周边的县城,后来被飞速扩张的城市吞没。那里的人们都是有些贫穷的无产者,生活在庙后的窄巷里。我不太喜欢当天那种类似电视片的跟拍风格,不过还是很期待看到样片。

当地的景致同样入镜,比如忙碌的港口,横穿入海口的渡轮以及海滩。

还有大量繁杂的访谈内容,可能无关主题,但对侯(孝贤)很重要。

我的不安从何而来?这种不确定性有时给人骑着脱缰野马狂奔的感觉……或许等到观看样片时,我会很喜欢天马行空、不加节制的状态,可目前始终忧心忡忡。侯的谈话有些冗长,可能略显乏味——谁知道呢,翻译只能大致转述他富有表现力的话语——特别是,我们可能因为时间紧迫而忽略一些更重要的东西。

我下定决心,明天的拍摄必须更好地取镜、更好地打光,好好完成第二部分。拍完侯不安分的少年青春后,我们将进入他的创作阶段,回顾他与编剧朱天文的相遇。

拍摄过程组织地一塌糊涂,让我有些上火。我们没有电影场记板,结果根本搞不清各种镜头的情况和顺序,有些没有收录声音,有些又只有声音。可想而知,后制同期配音将会是一场噩梦。无论如何,我必须想办法理顺这些事情(原本不该由我负责,可我们既没有真正意义上的场记,或者助理……)。

1月28日

今天我们依然拍了很多素材,用掉差不多十二或十三盒胶片,还好不像昨天那么混乱。

我们正驱车赶往台北以南某地,路程大约两小时,准备拜访朱天文祖父位于台湾中部的住所。老人已经九十岁高寿,据报道是全岛目前年纪最长的执业医师。侯(孝贤)在这栋漂亮的日式小楼里拍摄了《冬冬的假期》(1984),故事就源自编剧朱天文的童年回忆。

朱天文是知名小说家,被认为是同辈人中最重要的一位。侯的电影没有一部不是出自她的手笔[ 西方通常将《风柜来的人》认为是侯孝贤真正意义上的第一部“电影”(译者注)],候的风格越来越大胆、现代,根本上是受朱的影响。她表示,这种影响是相互的,侯对自己写作风格的演变也起了很大作用。

我们先对与她进行单独采访,然后和侯一同访谈,朱祖父则边听边点评。

小楼里的光影仿佛数十年不曾改变丝毫,画面美极了。我开始在问诊室取景拍摄,老人忙说尚未打扫,不拍为好云云。候忍俊不禁,这和他十年前拍片时的遭遇一模一样……

当然,我并没有强求。

回到台北。我们去拍摄台北市中心一间特别的茶室兼古玩店,侯每天都坐在窗边工作、阅读、约见朋友……

和侯、朱天文和吴念真讨论剧本创作。吴也是著名作家,常常与两人合作,后来也开始拍电影(《多桑》[1994]和《太平天国》[1996])。

我还单独访问了吴念真。他是八十年代反抗文学的代表人物,我想知道他如何看待这一文学流派对台湾电影新浪潮诞生的影响。

我积攒的素材实在太多,一方面什么都想拍,而且想拍地深入,另一方面是与侯的交流特别顺畅。他的谈话内容扎实而丰富,非常生动,但相当长。翻译只能缩略总结他的意思,我不知道什么时候适合打断。这让我们无法进行真正的对话,最多只能在提问时只能抛出一个想法、一个模糊的词语,然后任他自由发挥。

不禁对剪辑工作愈发感到担忧。

我还有一种感觉,探究台湾新浪潮诞生的时期,那些未来的导演们之间的谈话是很重要的,而这方面,我们没办法获得杨德昌的参与…

侯和杨德昌互相之间已有多年不再交往(虽然前者当年还制作了杨的《青梅竹马》[1985],并且主演了这部电影),我想后者肯定不愿意接受采访,侯也不会真心希望有前者的出现。况且,杨德昌前天已经离台赴港。

准备拍摄期间,我多次约见杨德昌。单从语言上来讲,和杨交流起来要比侯容易得多。他会流利地讲英文这件事改变了一切,这让我们之间可以建立一种更为直接的关系,事实上一直以来也是如此。最初见到侯时,他一句外语也不懂,如今已颇有进步。可当他需要表述明确想法时,还得借助翻译的帮助。

杨德昌的上一部佳作《麻将》(1996)没能获得认可,这对他打击不小。他不得不肩负制作方的重压,忍受媒体观众的保留,个人生活也烦恼不少。过去一年的挫折让他很是失望,难以鼓起准备下一部作品的勇气和动力。

更不用说,杨德昌个性不好相处,得罪了许多人。

我很遗憾片中将缺少他的采访。除了他能够对侯孝贤做出评价外,作为一位旅居美国的导演,他还曾为台湾电影注入了西方现代电影的视野与技巧。

侯说过,在导演生涯早期,发现帕索里尼(Pier Paolo Pasolini)的电影曾是一个决定性的影响。而正是在杨德昌的家中,他看到了帕索里尼的电影。

1月31日

在侯孝贤电影的取景地连拍两日。

前天是在台北以北依山傍海的小镇九份,开阔的海湾风景与天际线连成一片。

那里是《悲情城市》(1989)的拍摄地,影片中常常出现的镇中小广场上还特别竖起以此片为主题的观光广告。确实,这部电影的成功令九份成为台湾人和日本旅行团的热门景点,四处涌现散乱的新建筑和纪念品商店。

日据时代的矿坑管理办公室旧址座落于在小镇低势地带。他在那里取景拍摄了《戏梦人生》(1993)。场景中某些细节不曾改变,如台湾岛地图等。

与侯在九份一间茶室和一栋日式小楼中长谈。我还邀请录音师杜笃之加入对话。他在候的鼓励下,开创了台湾电影同期收音的先河。候不但给予全面支持,还出资帮助他购买录音器材。

昨天,沿着平溪和十分的山间铁路线进行拍摄。侯先后在此为《恋恋风尘》(1986)和《南国再见,南国》(1996)取景。前者源自吴念真的青春回忆,后者则是一段充满现代风格的故事。两部影片之间,显现出侯孝贤创作风格的演变。

又一次,积攒了很多很多素材。我开始预感到,这部作品将非常有意思,无论是画面——多亏Eric Gautier——还是内容都将相当精彩。手头的材料足以为侯勾勒一幅面面俱到的画像:讲述他的个人经历,展现他人性化的一面,探究他电影创作的演变历程以及走向现代性的独特个人风格。

侯孝贤非常善于分析自己的电影,深谙电影理论,还是一位演员。他很清楚应该如何为不同类型的工作注入生命与人性的力量。

2月1日

在前往香港的飞机上。

最后的拍摄是在一间卡拉OK歌厅完成的。侯邀请了一众好友和他的演员们,特别是高捷。高不仅是御用主演,还为侯(孝贤)的电影风格注入一种都市气质(《尼罗河女儿》[1987]、《南国再见,南国》),他也曾出演《悲情城市》中的重要角色。

侯让我们两小时后再来拍摄,他们先慢慢炒热气氛。

这一次也不例外,我们拍了很多东西,能够给影片一个漂亮的结尾。

眼看拍摄就要结束,我决定加入陈国富的访谈。1984年,他曾邀请我来台湾,答应带我拜会侯孝贤和杨德昌。他能让我们看到另一种理解侯的方式,从而了解台湾新电影的前世今生——它的兴起和伴随友情分崩瓦解而到来的衰落。我特别用英语直接交谈,希望营造出对话氛围,还作为访谈者亲自入镜。关机后,我向侯表达了感激之情,真心感谢他的投入和付出。我告诉他,我们的对谈内容应该足够撑起一部小书(总之到时会把完整的文字记录寄给他),片长也可能超出预期,达到和一般剧情长片相当的程度……他只是用深得我心的那种简洁风格表示,他没意见。本以为他会更热情,至少在镜头中的他不乏热情,大概是因为没能成为制片人而感到失落吧。这种遗憾为他与这部电影的关系蒙上了一层阴影,将来也不会有什么改变。

徐小明邀请他第二天和我们共进晚餐,可他回答必须去朱天文家准备下一部电影的剧本。剧本改编自小说,故事背景是三十年代的上海,今年夏天正式开机……就这样,我们在卡拉OK门口的马路上道了别。

完

版权声明:本文系腾讯娱乐独家稿件,谢绝转载。

相关资讯

张曼玉 被狗仔队拆散法国情缘 享受婚后的悠闲生活(组图)

张柏芝2021/11/26 18:08:27电影《卡洛斯》戛纳首映 导演紧盯女演员美胸

张柏芝2021/11/26 18:08:27独家|阿萨亚斯《侯孝贤画像》拍摄手记

独家|阿萨亚斯《侯孝贤画像》拍摄手记

今晚是在台北飞往高雄的飞机上度过的:明天一早,我们的工作将在高雄凤山拉开序幕。侯(孝贤)在那里度过了童年和少年时光,这段经历被拍进了《童年往事》(1985)。然后我们将前往旗津——他度过大学生涯的地方,回访曾经的住所,也就是《风柜来的人》(1983)里的那栋房子。张柏芝2021/11/26 18:08:27详讯:阿萨亚斯凭《五月之后》获最佳编剧

张柏芝2021/11/26 18:08:27《私人采购员》:鸡汤结局毁全局

张柏芝2021/11/26 18:08:27张曼玉离婚声明

张柏芝2021/11/26 18:08:27第69届戛纳国际电影节完整获奖名单

张柏芝2021/11/26 18:08:27