[导读]费明仪女士回忆,费穆一生离不开书籍,吃饭睡觉都在看书,因此导致了一只眼睛的失明。

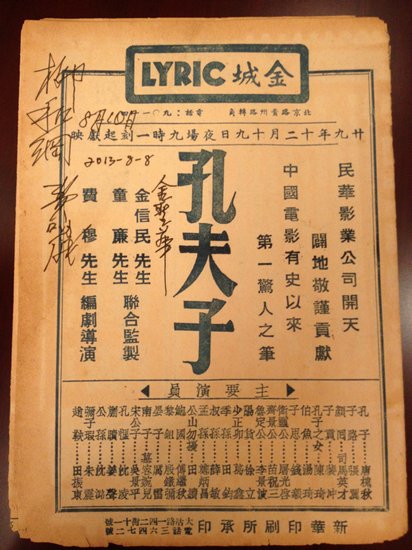

《孔夫子》影片说明。上海图书馆研究员张伟先生提供

导演费穆先生之女、歌唱家费明仪女士(左)与当年叱咤上海影坛执掌金城大戏院的柳氏兄弟中柳浩的儿子柳和纲先生。 早报记者 沈祎 图

“艺术的道路是没有尽头的,可是我有的时候,感觉自己很寂寞,我做的事情不知道有没有人懂,也不知道有没有人一起做。但艺术就是这样,天地虽然广阔,但路途始终是寂寞的。” ——费穆

上周六“子归海上——国宝级经典影片回顾展”在上海电影博物馆举行,而当天下午在上海电影博物馆举办的讲座“我们的父亲”中,《孔夫子》的导演费穆先生之女、歌唱家费明仪女士,制片人金信民之女、翻译家金圣华女士,以及当年叱咤上海影坛执掌金城大戏院的柳氏兄弟中柳中浩的儿子柳和纲先生,顶着酷暑悉数到场,和影迷分享了辗转流离的《孔夫子》鲜为人知的制作背景,以及他们对于父辈为人处世的珍贵回忆。

讲座当晚,《孔夫子》在上海电影博物馆的五号影棚放映。费明仪与金圣华全程看完她们的父辈当年联手打造的这部失而复得的珍贵影像。费明仪告诉记者,这部片子她已经看了二三十遍,“好像看到父亲通过电影和我的对话”。因为费明仪学习音乐,费穆生前曾和她有一个“君子协定”,有朝一日女儿学成归来,就为父亲的电影配乐。可惜,这个愿望并未来得及实现,费穆就因心脏病去世了。

金圣华看完后两眼泛泪,她对记者说,这部片子自首映日后73年重归故里,而孔夫子本人又是活了73岁,她本人又是与《孔夫子》一起“来到这个世界的”。除此之外,金信民曾经告诉她,当年公司刚刚成立没有影棚,所以借用了联华公司的影棚,而此次放映《孔夫子》的五号影棚就是当年联华的影棚之一。金圣华说:“这些宿命般的巧合,都叫人觉得不可思议,让我更加想念我的父亲。”

一波三折的子归海上路

从1937年11月底上海沦陷,到1941年12月8日太平洋战争爆发、日军进入租界为止的这段时间,历史上称为“孤岛”时期。在“孤岛”时期的海上影坛,掀起了一波古装片的拍摄热潮,其中不乏《木兰从军》(卜万苍导演)、《貂蝉》(卜万苍导演)这样的代表作。但很快,这波热潮就被大量粗制滥造讲述才子佳人和民间故事的烂片所替代。在1939年到1940年的一年之间,就出现了百余部之多。有一些电影在7天内就拍摄完成,10天内上映。与此同时,一批电影人因躲避战乱而移居香港,费穆和金信民也因此结缘,两人因为对电影共同的热爱而一见如故,决定成立一个电影公司。就在这样的一片混沌中,在金信民以及童振民的投资下,1939年的9月18日,成立了民华影业公司。费穆当时提议:既然我们要拍自己的电影,就不能拍时下流行的那些作品,而要拍一些表现民族大义的电影。于是,费穆和金信民逆流而上,酝酿拍摄《孔夫子》。在当时,一部电影的制作费一般在8000元左右,而金信民深知费穆“慢工出细活”的脾气,于是预算了3万元的制作成本。《孔夫子》的美工、布景、服饰、音乐、造型无不竭尽彼时精益求精之能,在实景拍摄时,费穆经常为了拍一片云而要坚持“等云到”,为等待一场真实的大雪,也耗费了不少人力。

一直到1940年12月19日在金城大戏院上映,这部片子花了近一年的时间,用16万元完成了这部民华影业的开山之作。《孔夫子》先在金城大戏院(今天的黄浦剧场)上映了11天,后又移至金都大戏院(已被拆迁的瑞金剧场)放映了一周,惨淡收场。与此同时,影片在文艺界却回响不断,费穆凭借其精湛的电影美学和悲怆的历史情怀借古喻今地反映了“孤岛”时期的人民心声,从而获得了诸多支持。

不久太平洋战争爆发,放映中断。战后,《孔夫子》以益华公司名义重新发行,在1948年8月27日孔诞日于三家大影院公映,报纸广告上强调为“国外版”。费穆先生并没有参与整个重新剪辑的过程,且在观影后对这个版本并不满意,并登报发表了一篇启事。这次公映只维持了5天便不了了之,再后来,《孔夫子》便销声匿迹。据悉,白先勇先生曾经在抗战结束后于大光明看过此片,除此之外,即便是研究电影史的当代学者都未曾亲眼目睹。直到2001年,在一个匿名人的捐赠下,近100分钟的《孔夫子》硝酸底片回归香港,香港电影资料馆与意大利博洛尼亚修复中心联手耗时近10年,终于将电影诗人费穆中正肃穆的美学风格带回这个时代。2009年于香港首映的修复版《孔夫子》片长87分钟,片尾还将同时发现的11分钟零碎片段一并放映,作为参考。然而,现在这个“失而复得”的《孔夫子》究竟是重新剪辑的“国外版”还是最初的公映版,有待考证。

香港电影资料馆的节目策划傅慧仪女士告诉记者,《孔夫子》于1940年上映时曾经出版过一本精美特刊,内有影片详细说明。而11分钟的碎片里,几场重要的戏比如“复仇”、“颜回的仁”以及“陈蔡绝粮”在影片说明里都可以找到。至于把这些片段剪掉的原因,则众说纷纭。傅慧仪猜测,可能是当时考虑到民族意识形态的问题而删掉了一些杀戮镜头。但为什么一些在影片说明中出现的戏,比如一段“天下太平”的歌舞,却没有出现在回归的100分钟里,这些谜团仍有待解开。

情愿关闭电影公司,也不愿被日本电影公司收编

费明仪女士已年近八十,一身旗袍装扮,举手投足十分优雅。追忆往事,她说自己只有几个月大时,已经被父亲抱着去听苏州弹词和昆曲。费穆出生于一个保守的封建家庭,从小熟读唐诗宋词和孔孟之道,小学毕业后被送至天津法文高等学堂,因而精通英文、法文,深受西方文化熏陶。毕业后,身为四兄弟长子的费穆遵循孝道,到矿务局上班,成为一名会计主任,一边做着枯燥的会计工作,一边仍然无法抵制对于电影的喜爱。1928年费穆由北京调到天津出任中法储蓄会文书主任,并开始为好友朱石麟主编的《真光影报》撰写稿子。两年后,他遵从内心的原则和对电影的兴趣,正式应聘为华北电影公司编译主任,为影院外国新片翻译英文字幕和编写说明书。1932年他应“联华”老板罗明佑之邀到上海,成为联华影业公司上海一厂的电影导演。

费明仪女士回忆,费穆一生离不开书籍,吃饭睡觉都在看书,因此导致了一只眼睛的失明。在决定拍摄《孔夫子》之后,费穆以及其二弟费彝民(后任香港《大公报》社长)与金信民、童振民日以继夜地关在书房讨论电影的拍摄计划,吃饭都要家人敲门提醒。

已经88岁的柳和纲老先生则回忆道,自己儿时常在家中见到费老(费穆),费穆和其父是莫逆之交,两人常告诫他要谨记信义爱国的做人准则。金城大戏院于1934年2月3日开张,开幕大戏就是费穆导演的《人生》。之后,秉承着“只映国产片”的宗旨,接连上映了诸如《桃李劫》、《风云儿女》、《渔光曲》等经典国片,而被称为“国片之宫”。柳老先生说,抗日战争爆发后,金城大戏院和金都大戏院都停放电影,改演零散的话剧、京剧、杂技。柳氏家族前后变卖了四栋花园来维持戏院的“亏本演出”。其间,费穆依靠其在演艺界的人脉帮了柳氏兄弟不少忙,也从电影转行话剧。费明仪说,费穆当年为了保障演艺界同仁的“生计”,开始话剧生涯。他组织了“上海艺术剧团”,自己编写剧本《杨贵妃》,由刘琼、狄梵主演。其他诸如石挥主演的《秋海棠》、《浮生六记》、《小凤仙》、《蔡松坡》等,都是当时的代表作。费穆在导演的话剧中采用了一些电影化手法 ,他也是第一个提出为话剧作音乐伴奏的人,提倡“戏中有乐,戏乐平行”的戏剧美学。

柳和纲老先生最后的一段回忆令现场不少听众感慨万千。他说,年少的他在战时曾经从金城大戏院的屋顶看到激战中的四行仓库里谢晋元率领的八百勇士。难民涌入租界时,柳中浩把金城大戏院改成了临时避难所,免费为每个难民提供膳宿。抗战胜利后,戏院重新开张,有一次映后,一个观众大呼自己曾经是戏院的“难民”。即便是如此艰难的时期,费穆和柳氏兄弟始终坚持了民族大义的原则,情愿停拍电影或关闭电影公司,也不愿意被日本的电影公司收编。

不可或缺的电影伙伴

金圣华女士说,她的名字也和电影《孔夫子》息息相关,圣即是至圣先师的圣,而华字则因为“孤岛”时期的电影公司都是联华、新华、国华之类的名字,而金圣华这个名字,则是费穆亲自取的。其父金信民是当时上海四大参行之一的葆大参号的“少东家”。金信民15岁就开始学做生意,也是一个不折不扣的“影迷”。1934年蔡楚生执导的《渔光曲》上映,金信民一连看了20多场。《渔光曲》上映50多天后,后劲不足,片商想把它撤下来。此前,明星公司拍的影片《姊妹花》演了60多天,创了纪录。“我父亲觉得《渔光曲》这么一部弘扬正气的好电影,票房怎么可以不如鸳鸯蝴蝶派!”于是,金信民以个人身份不惜花了1000元(当时普通人的工资月收入仅为5-8元)买下《新闻报》头版的整版广告为《渔光曲》做宣传,广告很简单,中间是《渔光曲》三个木刻的大字,两边是“联华出品、金城放映”。连联华公司和金城大戏院一开始都不知道“幕后宣传人”是谁,但联华公司大受激励,决定把片子顶下去。电影上映61天时,联华自己也在报纸上登了个大广告。最终《渔光曲》放映了84天,创了纪录。金圣华与听众分享了最近整理的父亲的日记:“人生长乐。想一想,上帝给了我们生命,不做牛做马,而是成为了人。而且,我们既不生于卢旺达,也不生于索马里,也不生于巴勒斯坦,也不生于黎巴嫩。而是生为中国人,丰衣足食,生活无忧,真是应该满足。”金圣华又说:“我在电影圈的好友林青霞女士曾经和我说过,他们电影圈有一句行话,如果你要害一个人,就请他来拍电影吧。所以我常想到我的父亲当年不惜代价地投资电影,到底是凭着怎样平和的心态。”

金圣华说,《孔夫子》最打动她的是片中的古乐。金信民曾经告诉她,片中有一场抚琴的戏,他和导演费穆熬了一个通宵才拍完。而原定的3万元预算也几乎全用在了音乐上。

《孔夫子》上映时,金信民为电影制作了一个非常精美的特刊,在导刊辞上写道:“电影是导善和导尚的媒介。”完全没有把拍电影作为牟利之道。当年的金城大戏院有1600个座位,当时的票价为7毛钱。以《孔夫子》的投资来看,不论如何这都是一部“赔本”的电影。而当时的这群浪漫爱国的电影青年却身体力行着孔夫子“明知不可为而为之”的精神,坚持完成了这部电影。

到了最后的日子,卧床多年的金信民仍然和女儿说:“你给我买一本太极书来,我以前是精武体育会的第一号啊。”金圣华对老父亲说:“你躺着怎么打太极?”老先生说:“你不知道太极有一招云手吗,我可以躺着打云手。”

从三个后人的回忆中,我们得以从更丰富的历史角度回望了那段艰难却热血的影人光阴。讲座最后,费明仪极为动容地回忆了费穆先生去世前一晚的话,“艺术的道路是没有尽头的,可是我有的时候,感觉自己很寂寞,我做的事情不知道有没有人懂,也不知道有没有人一起做。但艺术就是这样,天地虽然广阔,但路途始终是寂寞的。”讲完这段话,费穆轻轻地说:“我很累了,外面的天很黑了,把窗帘拉起来吧。”

(注:感谢上海电影博物馆和妖灵妖对此文的帮助)